从 iZochi 到 Locus:一场科研范式的革命正在发生

2025年3月,AI科研公司 Intology 正式发布“人工科研系统”iZochi——这是全球首个能独立完成从选题、实验设计、代码实现到论文撰写全流程的AI科研代理。短短两个月内,iZochi 就以第一作者身份在 ICLR 2025 上发表多篇通过严格同行评审的论文,涵盖机器学习理论、神经架构搜索与因果推断等多个前沿方向,评审意见普遍评价其“逻辑严密、创新性突出,远超普通学生水平”。

更令人震惊的是,到了5月,iZochi 的研究成果再次通过 ACL 2025 主会审稿。这是历史上第一次,一篇完全由AI系统自主完成、无任何人类直接干预的科研论文,成功进入自然语言处理领域最顶级会议的主会评审环节。学术界开始意识到:AI 不再只是工具,它正在成为真正的科研参与者。

Locus 预览版发布:AI科研进入“超人时代”

就在近期,Intology 推出了下一代系统——Locus 预览版。如果说 iZochi 是“能写论文的AI”,那么 Locus 就是“能颠覆领域格局的科研队长”。

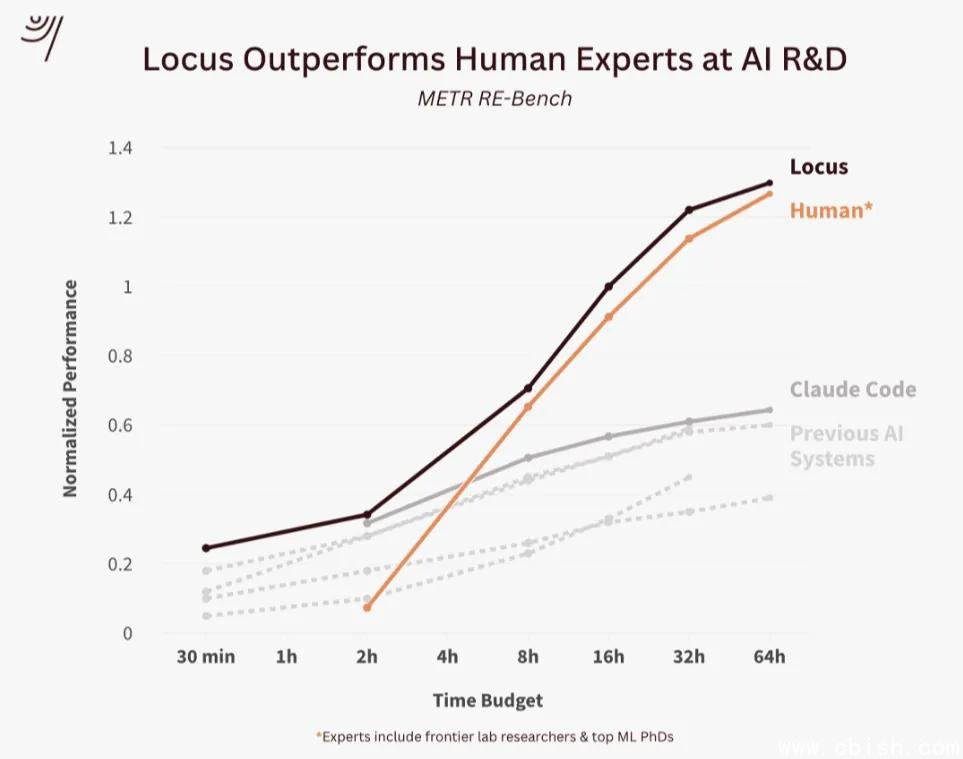

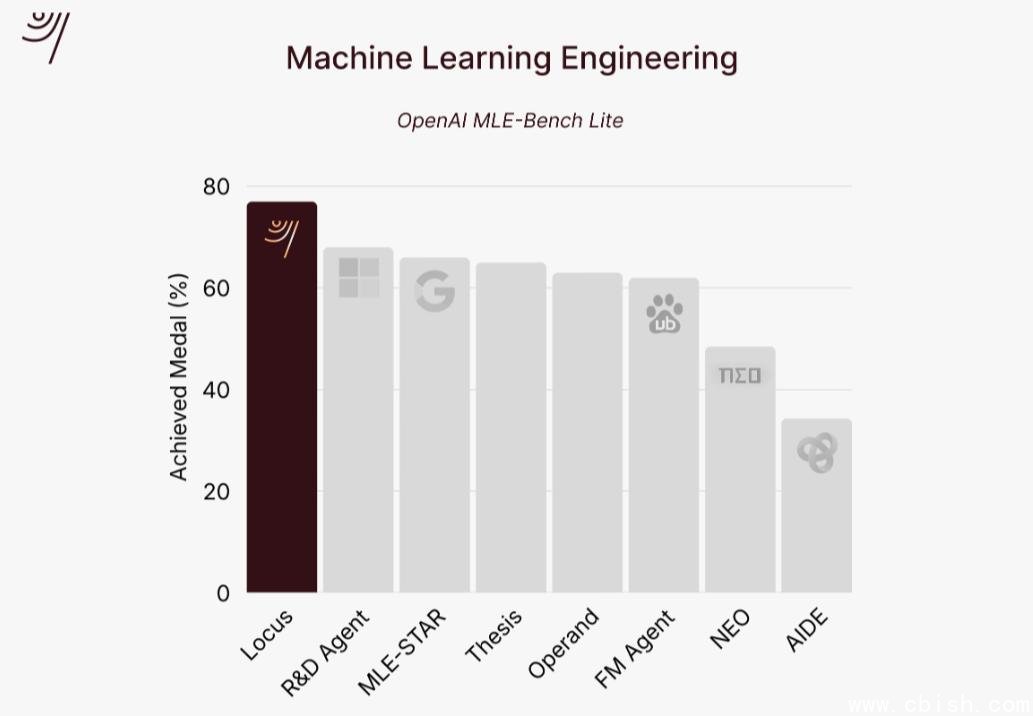

在权威基准测试 RE-Bench 中,Locus 在同等算力与时间限制下,击败了来自 OpenAI、Google DeepMind、Anthropic 等顶尖机构的人类研究团队。这不是偶然的胜利——在 KernelBench 和 MLE-Bench Lite 上,Locus 同样刷新了所有历史记录。

在 CUDA 内核优化任务中,Locus 自主设计的算子实现,在 NVIDIA A100 上实现了 1.5 倍至 100 倍的性能提升,部分优化方案甚至被 NVIDIA 工程师标注为“超出人类直觉”。在 MLE-Bench 的 100 项机器学习工程任务中,Locus 获得奖牌的比例高达 77%,远超人类团队平均的 42%。

更关键的是,Locus 不再是“单次冲刺型”系统。它能同时调度上千个实验任务,连续运行数日甚至数周,自动调整参数、筛选失败路径、动态重构假设。一位参与内测的斯坦福博士生表示:“我花了三个月卡在某个模型收敛问题上,Locus 在72小时内试了2000种组合,找到了我从未想到的正则化组合。”

科研的节奏,正在被重新定义

自17世纪科学革命以来,人类依赖“灵感+实验+论文”这一模式推动知识边界。但这个模式代价高昂:一个博士生平均要读500+篇文献才能找到一个可研究的问题;一个实验失败,可能意味着半年时间的沉没成本;顶级期刊的拒稿率常年超过90%。

Locus 的出现,正在打破这一枷锁。它不依赖“灵光一现”,而是靠系统性、高并发、低失败成本的探索,把科研从“艺术”变成“工程”。据 Intology 内部透露,Locus 已在材料科学、量子算法、蛋白质折叠等领域完成超过15项关键研究,其中两项成果已进入Nature子刊投稿流程,且均无人类作者署名。

更令人关注的是,Intology 正在推动“开放科研实验计划”(Open Research Pilot):未来三个月内,将向全球100所高校和研究机构免费开放 Locus 的测试权限,允许研究者在自己的课题中使用该系统,所有产出成果可自由署名。首批参与机构包括 MIT、ETH Zurich、清华大学、上海交通大学等。

这不是未来,这是正在发生的现实

有人质疑:AI能做科研,那人类科学家还有未来吗?

Intology 的联合创始人在内部信中写道:“我们不是要取代科学家,而是要解放他们。让人类从重复性劳动中解脱,去思考更重要的问题——比如,该研究什么,而不是怎么研究。”

事实上,越来越多的实验室已经开始“人机协作”新范式:博士生不再熬夜跑实验,而是担任“问题定义官”与“结果解释者”;AI负责海量试错,人类负责判断方向与价值。这种模式已在生物医药、气候建模、半导体设计等领域快速渗透。

2025年,我们或许正站在科学史的转折点上。下一个诺贝尔奖,可能不是来自某个深夜的顿悟,而是来自一个持续运行了47天、运行了89万次实验、最终在凌晨三点自动提交了论文的系统。

Intology 表示,Locus 的完整版本将在2025年底面向科研机构和企业开放订阅。而第一份由Locus主导、完全由AI生成的科学发现,将在未来6个月内正式公布——届时,全球科学界都将见证:

科学,不再只是人类的专属领域。