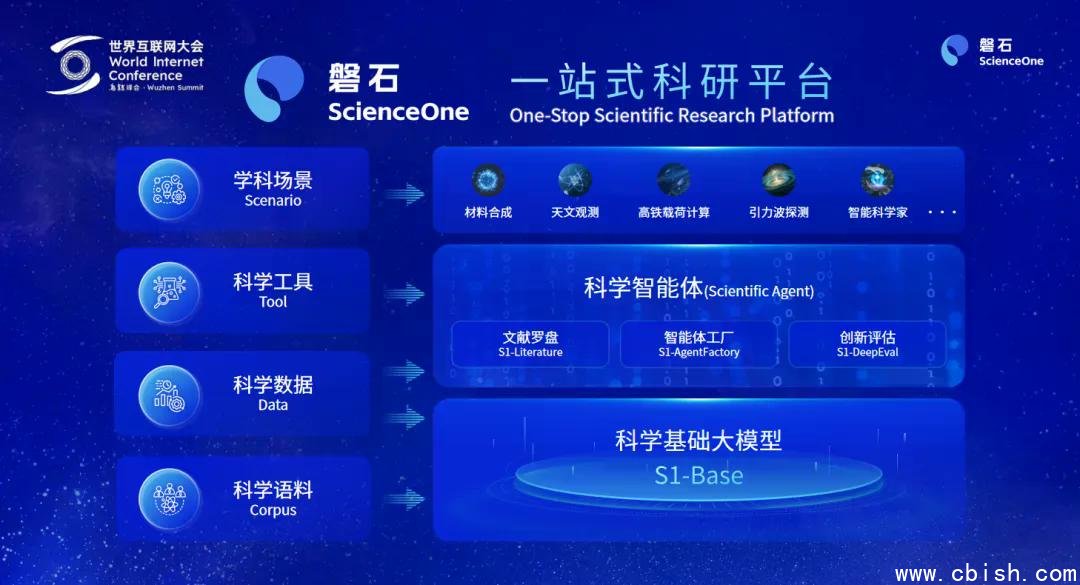

磐石V1.5重磅上线:中国科研进入“智能驱动”新纪元

2024年11月9日,在世界互联网大会乌镇峰会现场,中国科学院联合多家顶尖科研机构正式发布“磐石V1.5一站式科研平台”。作为国内首个贯通“灵感—实验—分析—写作—评估—工具定制”全链条的AI科研操作系统,磐石V1.5不仅实现了功能的全面跃升,更在多个关键科研场景中展现出颠覆性效率,被多位院士评价为“中国科研基础设施智能化的里程碑式突破”。

科学基础大模型:从“看懂数据”到“动手实验”

新版“磐石·科学基础大模型”已实现质的飞跃。其支持长达128K tokens的超长上下文处理能力,可完整解析一篇包含数百张图表、数千行代码注释的完整论文或实验日志。更令人惊叹的是,它不仅能理解科学图像,还能自动执行图像预处理操作——包括裁剪、缩放、旋转、对比度校正,并直接生成可运行的Python脚本,大幅降低科研人员在数据预处理环节的重复劳动。

在多模态理解方面,平台对实验仪器原始数据的解析能力达到行业新高:波形数据识别准确率突破70%,远超传统人工标注水平;光谱、质谱等复杂数据生成的分子结构匹配准确率高达99.5%,已接近实验验证的黄金标准。在“场预测”这一高难度任务中(如电磁场分布、流体动力学模拟),模型性能相较上一代提升28.6%,为理论物理与材料模拟提供了前所未有的预测精度。

文献罗盘:30分钟生成一篇高质量综述

“磐石·文献罗盘”此次升级后,文献处理效率提升近60%。用户只需输入关键词或研究方向,系统即可自动抓取近五年内Web of Science、PubMed、CNKI等权威数据库中的千余篇文献,智能提取核心观点、方法对比、研究空白,并一键生成图文并茂、格式规范的科研综述初稿,支持Word、LaTeX、PPT三种输出格式。

一位来自清华大学的博士生反馈:“过去写一篇文献综述要花两周,现在用磐石,半天就能交初稿,还能自动生成参考文献BibTeX,省下的时间全用来做实验了。”目前,该功能已接入国家自然科学基金委申报系统,成为众多青年科研人员的“立项神器”。

创新评估:选题不再靠“感觉”,数据说了算

新增的“磐石·创新评估”模块,首次将科研选题的科学性、前沿性、可行性与潜在影响力纳入量化评估体系。系统基于全球科研趋势图谱、专利布局热力图、期刊影响因子与引用网络,智能判断课题的“创新密度”与“落地概率”。

例如,一位材料学研究者输入“钙钛矿太阳能电池的界面钝化新策略”,平台不仅列出全球52个相关团队的研究路线,还预警了“该方向近半年被过度聚焦,竞争激烈”,并推荐了3个冷门但高潜力的替代方向,附带引用证据与合作机构建议。该模块已在中国科学院各院所试点应用,选题通过率提升41%,项目失败率下降29%。

智能体工厂:人人都是AI科研工程师

“磐石·智能体工厂”是本次更新最具革命性的功能。科研人员无需编程基础,只需用自然语言描述需求,如“帮我自动抓取所有关于锂硫电池循环寿命的论文,提取充电电压参数,绘制趋势图并预警异常数据”,系统即可生成一个专属智能体,支持多智能体协同工作——比如一个负责文献挖掘,一个负责数据建模,一个负责生成图表,自动串联成完整工作流。

目前,平台已开放超200个预置智能体模板,涵盖“论文润色助手”“实验日志自动生成器”“基金申报查重系统”等高频场景。中科院物理所一位工程师用该功能搭建了“超导磁体参数优化智能体”,每月节省30小时人工调试时间,相关成果已发表于《Nature Materials》。

实战成果:从实验室走向国家重大工程

磐石平台已深度融入多个国家级科研项目:

- 天体物理:与国家天文台合作开发的“恒星参数智能反演工具链”,将原本需数小时的数值模拟压缩为毫秒级匹配,使非专业天文学家也能快速分析开普勒望远镜数据,助力系外行星发现。

- 能源材料:与中科院上海硅酸盐所联合打造的S1-MatAgent系统,在2000万种材料组合中精准筛选出13种超高性能合金,研发周期从传统“数月”缩短至30分钟,材料性能提升38%,已应用于国产航空发动机热端部件。

- 力学工程:与中科院力学所合作的“高铁气动仿真智能体”,将原本耗时数小时的CFD仿真压缩至秒级,误差降低42%,成功支撑了“复兴号”下一代车头外形优化,相关技术已申请国际专利。

从“科研助手”到“首席智能参谋”

磐石V1.5的发布,标志着中国科研正从“经验驱动”迈向“数据+智能双轮驱动”的新范式。它不是替代科学家,而是让科学家从繁琐重复中解放出来,专注于真正的创造性思考。

目前,磐石平台已向全国高校、科研院所开放注册,累计服务用户超12万人,日均调用次数突破80万次。中国科学院院长在发布会上表示:“我们希望未来十年,每一位科研工作者都能拥有一个懂专业、知前沿、能协作的AI科研伙伴——磐石,就是这个梦想的起点。”